| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

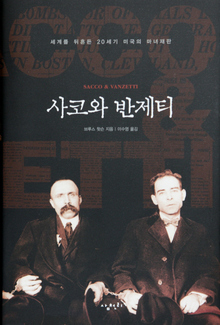

1927년 8월 어느 월요일, 미국 매사추세츠주 교도소에서 두 명의 죄수가 전기의자에 앉았다. 이탈리아에서 이민 온 구두수선공 니콜라 사코와 생선장수 바르톨로메오 반제티였다.

그런데 이들에 대한 사형 집행 소식은 세계 곳곳에서 여러 반향을 불러일으켰다.

파리에서는 성난 군중 때문에 미국 대사관 앞에 탱크가 동원됐고, 요하네스버그에서는 미국 국기가 불탔다. 로마, 런던, 시드니, 베를린, 암스테르담, 리스본, 아테네 등지의 거리에도 시위대들이 쏟아져나왔다.

제3자가 범행 자백했으나 재심 불허

사회적으로 ‘별 볼일 없는’ 대우를 받던 수선공과 생선장수의 사형에 전세계가 들썩거린 이유는 무엇이었을까? 사건은 7년 전으로 거슬러 올라간다. 1920년 4월 어느 대낮에 미국 매사추세츠주에서 제화공장의 회계담당 직원과 수위가 총에 맞아 숨지고 종업원들의 급료를 탈취당하는 사건이 일어났다. 경찰은 사코와 반제티를 용의자로 체포했다. 이들은 가난한 이민자였고, 1차 세계대전 징병을 거부했고, 무정부주의 신념을 가지고 있었다. 재판이 시작됐고 이들은 줄곧 혐의를 부인하면서도 당당하게 자신의 무정부주의 신념을 옹호했다. 문제는 이들에게 공정한 재판을 받을 기회가 주어지지 않았다는 점이다. 판사는 공공연히 배심원들 앞에서 ‘애국주의’를 강조했고, 1925년에는 한 범죄자가 자신과 한 갱단이 그 사건의 범인이라고 고백했지만 주 대법원은 재심을 불허했다. 버트런드 러셀과 알베르트 아인슈타인, 마리 퀴리, 이사도라 덩컨 등이 구명운동에 나섰지만, 사코와 반제티는 끝내 전기의자에서 생을 마감해야만 했다.

1918년 11월 독일이 항복함으로써 1차 세계대전이 끝나고 평화의 시대가 온 듯했지만, 미국 본토에서는 또 다른 총력전이 벌어지고 있었다. 러시아혁명에 대한 두려움 속에 잇따른 폭탄테러 미수 사건까지 터지면서 국민 상당수가 불안감에 휩싸여 있었다. 스페인 독감의 유행으로 세계대전 때보다 훨씬 많은 60만 명 이상이 희생되면서 민심은 그 어느 때보다 흉흉했다. 법무장관 미셸 팔머는 이런 사회 분위기 속에서 훗날 ‘팔머의 습격’이라고 불리는 급진주의자의 대량 체포를 주도했다. 1920년대 미국은 30년 뒤의 매카시즘 광풍을 예고라도 하듯 국가적 광란 상태에 빠져 있었고, 뭔가 희생양이 필요했던 셈이다(당시 급진주의자 대량 체포를 지휘한 팔머의 보좌관은 훗날 연방수사국 국장으로 매커시즘을 이끈 에드거 후버다).

이 사건은 국가주의 이념에 바탕한 ‘외부인 누명 씌우기’로 전세계적인 이목을 끌었다는 점에서 프랑스의 드레퓌스 사건과, 공권력에 의한 사법 살인이라는 측면에서 한국의 ‘인혁당 재건위 사건’과 비견할 만하다.

그런데 지금 이 시점에서 이 사건을 상기해볼 이유는 따로 있는 듯하다. 우리 사회에 사코와 반제티 같은 이민자는 50만 명을 훌쩍 넘었지만, 최근 인도인 보노짓 후세인에 대한 욕설 사건에서 보듯이 이들에 대한 경계심이나 반감은 여전하다. 또 극우 이념에 바탕해 국민 감정에 불을 붙이며 충동을 조장하는 주류 언론의 행태 또한 놀라우리만치 유사하다. 80여 년 전 미국에서 발생한 비극이 이 땅에서 재현되지 않으리라는 보장은 어디에도 없다는 얘기다. 그러고 보니 신종 플루의 유행도 예사롭지 않게 보인다.

이순혁 기자 hyuk@hani.co.kr

* 윗 글은 '한겨레 21'에서 옮겨온 것입니다. 감사합니다.

| ||||||||||||||||||||

'뉴스자료, 기사 사진' 카테고리의 다른 글

| 5세기 백제 ‘금동신발’ 고창서 발굴 (0) | 2009.09.29 |

|---|---|

| 신라 문무왕릉비 상단부 200년만에 다시 찾았다 (0) | 2009.09.24 |

| ㄷ이 ㄴ보다 세다? 빠르다!…훈민정음 오역 2탄 (0) | 2009.09.10 |

| `죽음의 냄새' 정체 밝혀져 (0) | 2009.09.10 |

| 용천동굴 바다와 통했다 (0) | 2009.08.13 |