“90년 이상 신라 고분들을 짓눌러온 일본 학자의 잘못된 학설을 이제야 바로잡게 됐습니다.”23일 낮 경주 노서동 금관총 발굴 현장에서 만난 조사단원들은 묵은 체증을 덜어낸 듯한 홀가분한 표정을 지었다.

지난 3월 94년 만에 금관총 재발굴에 착수한 국립중앙박물관이 석달여만에 조사결과를 공개한 이날 현장설명회에서는, 기존 고고학계에서 깜짝 놀랄만한 내용이 튀어나왔다.

무엇보다 신라고분의 특징적 형식인 돌무지덧널 무덤(무덤 중심의 관과 목곽 주위에 강돌을 쌓은 뒤 흙으로 덮은 무덤)의 얼개에 대한 학계의 절대적 통설이 송두리째 뒤집혔다.도굴 등을 막기 위해 관, 부장품을 넣은 목곽 위에 4m이상 강돌층을 쌓고 흙을 덮어 반원형 봉분을 만들었다는 상식이 엉터리였음이 드러난 것이다.

조사단이 금관총을 재발굴한 결과, 목곽 위엔 한두줄 정도의 얇팍한 돌들만 깔려있었다. 두터운 돌층은 옆 사방으로만 쌓았고, 돌무지 봉분의 모양도 윗부분이 평평한 사각형 평면임이 밝혀졌다. 육중한 돌무더기가 위에서 관과 목곽을 내리누르는 구조가 아니었다는 게 명확해진 셈이다.

조사단장인 송의정 국립중앙박물관 고고연구부장은 “70년대 황남대총 조사 때도 비슷한 구조가 나왔으나 큰 주목을 받지 못했다”며 “금관총 재발굴을 계기로, 신라돌무지고분 구조에 대한 기본 인식을 바꿀 수밖에 없게 됐다”고 했다.

국내 고고학계는 1921년 신라 금관 등의 부장품만 수습한 채로 금관총을 졸속발굴한 뒤, 보고서에서 목곽 위에 돌층이 쌓인 고분 단면도를 급조했던, 일본 교토대 교수 우메하라 스에지(1893~1983)의 학설을 별다른 비판 없이 통설로 추종해왔다.

이번 발굴로 교과서 등에 기술했던 신라고분 구조에 대한 내용을 수정해야하고, 경주의 명소인 대능원의 천마총 전시관 구조도 당장 바꿀 수밖에 없는 상황이 됐다.

73년 발굴된 천마총 내부를 박정희 당시 대통령의 지시로 개조한 전시관은, 기존 학설대로 4~5m 이상의 육중한 돌층이 무덤 방 위에 쌓여있는 잘못된 구조를 전시중이기 때문이다.

고고학계의 한 학자는 “일부 학자들이 이의를 제기했지만, 우메하라 학설에 근본적인 의문을 제기하지 못했던 게 학계의 현실”이라며, “충격이 클 것 같다”고 털어놨다.

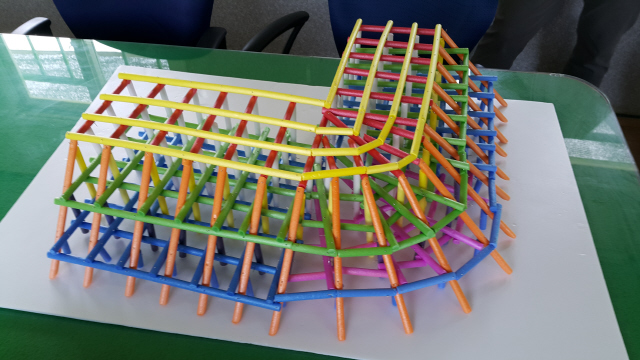

이번 발굴에서는 신라 고분 특유의 돌무지를 어떻게 쌓았는지 논란을 낳았던 공법의 수수께끼도 처음 풀렸다. 공사용 비게틀인 바둑판 모양의 대형 나무 구조물을 짜서 무덤 중심부의 목곽 주위를 둘러싼 뒤, 나무 구조물의 각 구획 안에 정연하게 강돌을 쌓으며 돌무지를 만든 흔적이 발견됐기 때문이다.조사단 쪽은 “무덤의 돌무지 사이와 목곽 주변에 나무가구 기둥의 구멍이 일렬로 확인됐고, 돌무지 표면에서는 기둥에 가로로 걸친 횡목의 흔적도 드러났다”며 “목곽 사방에 구획된 나무구조물을 계획적으로 설치하고, 나무 구조물 틀 안에 돌을 채워넣으면서, 신라무덤의 기본꼴을 만든 사실을 알게 됐다”고 설명했다.경주/글·사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진 국립중앙박물관 제공