‘러스트 벨트’의 엘레지는 한국에서도 울린다

혐오 정치의 화신 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 돌아왔다.

힘만 앞세우는 인물이라 한국에서도 걱정이 크다.

그는 이단아다.

보수정당의 지도자이면서 “기득권은 다 썩었다”며 대중을 선동하고, 노예해방을 이끈 정당 소속인데도 인종차별 언사를 서슴지 않으며, 이민자의 나라에서 이민자 추방을 외친다.

극단성에 질린 공화당 지지자 일부가 떠났지만, 민주당의 든든한 주력이던 백인 노동자 계층 상당수가 그에게로 돌아섰다. 중서부, 북동부의 쇠락한 공업지대인 러스트 벨트의 저소득 백인 노동자들이 트럼프를 만든 주역이다. 종종 무지한 인종차별주의자로 묘사되는 이들이다. 과연 어떤 사람들일까?

본디 이들은 시골 출신이다. 애팔래치아산맥 지역 출신은 힐빌리로 불리고, 야외 노동으로 뒷목이 빨개졌다고 해서 레드넥으로도 불린다. ‘촌놈’이나 ‘노가다’쯤 된다. 화이트 트래시, 즉 ‘백인 쓰레기’라는 멸칭까지 있다.

트럼프의 파트너로 부통령에 당선된 제이 디 밴스는 러스트 벨트에서의 성장기인 ‘힐빌리의 노래’로 유명해졌다. 원제는 힐빌리의 엘레지, 즉 슬픈 노래다.

가난한 산골 사람들이 1, 2차 대전 이후 공업지대로 대대적으로 이주했다. 노동과 명예를 소중히 여기되, 성차별적이고 난폭한 문화도 함께 퍼졌다. 밴스의 조부모처럼 뉴딜 이후 민주당을 노동자의 당으로 여기며 평생 지지했다.

밴스가 자라던 1980년대부터 공장이 떠나고 공업도시들이 쇠락했다. 실업자가 된 남성은 술에 취해 폭력을 휘둘렀고, 10대에 출산하고 버려진 여성은 밴스의 엄마처럼 마약에 중독됐다. 가정이 파괴되고 신앙이 무너지자 복지는 가난한 이들을 더 파괴했다.

복지 시스템을 악용하는 ‘복지 여왕’(welfare queen)들은 뼈 빠지게 일하는 이들을 비웃으며, 아동수당으로 노동자는 못 사는 휴대폰을 샀다.

점점 의문이 자랐다.

공장이 없는데 복지로 희망을 키울 수는 없었다.

클린턴, 오바마처럼 최고 대학을 나온, 세련되고 풍족한 민주당 지도자들이 위선자로 보였다.

밴스의 이런 이야기를 듣다 보면, ‘복지 여왕’과 이민자를 추방하고 공장을 미국으로 되돌리며, 썩은 워싱턴을 갈아엎겠다는 트럼프에 열광하게 된 사정이 이해가 된다.

그의 이야기는 진지하다. 그게 전부일까?

밴스와 동년배 작가 세라 스마시가 들려주는 이야기 ‘하틀랜드’는 밴스와 겹치고 갈라진다.

미국의 지리적 중심이자 미국적 가치의 심장으로 불리는 중서부, 캔자스의 농촌에서 가난과 폭력, 절망의 슬픈 노래가 울린다. 여성에게 고통은 더 가혹하다. 엄마는 열일곱에 그를 임신했고, 엄마의 엄마는 서른넷에 할머니가 됐다.

뭐가 문제인가?

밴스 말대로 ‘복지 여왕’으로 살면 될 텐데.

땀 흘려 일하는 걸 긍지로 삼는 문화 속에서 수급자라는 낙인은 수치였다.

“내가 느낀 수치는 내 죄에서 오는 게 아니었어. 사회 전체에서 가난한 사람을 멸시하기 때문이지 … 빈민에 대한 멸시를 가장 뚜렷하게 보여주는 예가 복지제도에 대한 태도일 거야.”

공공정책과 언론은 복지 수급자를 혐오스럽게 묘사했고, 그의 가족은 자격이 되는데도 신청하지 않았다. 대신 가난한 삶을 감당했다.

대학에서 만난 중산층 진보주의자들은 빈자를 동정하며, 세금 내는 자신들의 관대함에 자부심을 가졌다.

“애들을 먹이기 위해 수당을 받으려고 종이컵에다 소변을 받는 기분” 같은 건 몰랐다.

세상은 이들이 못 배우고 인종주의에 찌들어서 우경화됐다고 비난한다. 그렇다고 해도 일의 순서는 바뀌었다. 이들은 오랫동안 진보의 보루였다. 긍지의 상실과 수치심, 경멸과 낙인, 심지어 동정의 문화 정치가 이들을 혐오의 화신으로 만들었다.

장애인이면서 생태주의 페미니스트 노동운동가인 일라이 클레어가 저작 ‘망명과 자긍심’에서 들려주는 경험은 그래서 인상적이다. 백인 남성 레드넥 사이에서 학대받고 성폭행당하며 자란 그는 지긋지긋한 고향을 떠나 사회운동에 참여한다. 동료 환경운동가, 퀴어활동가들은 대부분 고학력 중산층 출신이다. 노동계급을 돌대가리나 꼰대라며 곧잘 경멸했다. 그때마다 땡볕 아래 빨개진 그들의 목이, 가난한 노동이 떠올랐다.

부유한 고학력 진보와 가난한 저학력 보수 사이의 정서적 적대감을 빼놓고서 지금의 미국 정치를 이해하기 어렵다.

이 적대감의 기초에 현대 미국 정치, 나아가 서구 정치의 거대한 구조 변화가 깔려 있다. 프랑스 경제학자 토마 피케티가 ‘자본과 이데올로기’에서 1945년부터 2010년대까지 서구 주요 국가의 선거 결과 조사를 통해 밝혀낸 사실은 놀랍다.

1970년대까지 저학력·저소득 노동자 계층의 지지에 기반하던 노동당, 사민당, 민주당 등 선거좌파는, 점차 고학력·고소득 계층이 지지하는 학력 엘리트 정당으로 변모했다. 1980~1990년대를 거치며 이들은 좌파가 우파보다 더 경쟁력이 있다며, 세계화를 주도하고 노동시장 유연화에 동조했다. 탈락하는 이들은 복지로 달래면 된다면서.

노동자들이 수치심에 몸서리치며 보수정당으로, 극우정당으로 옮겨 갔다. 부유한 좌파 엘리트들이 ‘자해’라며 조롱하자, 투표로 ‘응징’했다. 이렇게 세상이 엉망이 됐다. 이렇게 현대 정치가 학력 엘리트와 자산 엘리트의 과두제로 귀결됐다. 피케티의 비판 요지다.

미국의 ‘파이낸셜 타임스’에 따르면, 이번 대통령 선거에서 고소득층은 민주당을, 저소득층은 공화당을 지지했다. 버니 샌더스 상원의원은 “노동계급을 버린 민주당을 노동계급이 버렸다는 것이 그리 놀랍지 않다”고 말했다.

트럼프는 증상일 뿐이다. 원인은 엘리트 과두제에 있다.

한국 상황이 서구와 같지는 않다. 워낙 우경화된 사회여서인지 독립적인 대안 우파는 미약하다. 취약한 복지 탓인지 복지를 둘러싼 낙인의 정치도 두드러지지 않는다.

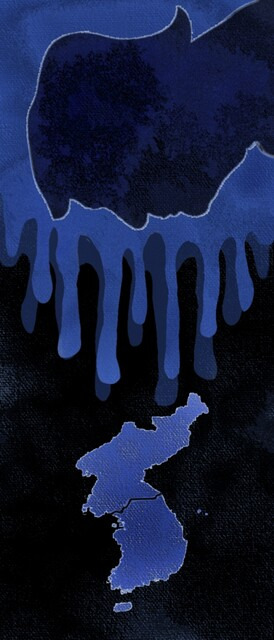

그렇다고 남의 일일까?

농촌은 물론 공업도시조차 쇠락하기 시작했고, 이주민의 대량 유입도 진행형이다. 눈부신 메트로폴리스를 벗어나면 곳곳이 절망의 그늘이다.

가난한 노인 세대, 희망 잃은 이대남의 ‘혐오스러운 선택’에 대한, 고학력 중산층 진보주의자의 경멸과 조롱도 비슷하다.

이 와중에 거대 정당 더불어민주당은 금융투자세 폐지를 결정하고, 상속세와 종합부동산세 완화도 적극 검토 중이라고 한다. 선거 전략인지 그들 자신이 부자여서인지 이제는 헷갈린다. 둘 다일지도 모르겠다.

돌이킬 수 없기 전에 방향을 돌려야 한다.

엘레지는 한국에서도 울린다.

조형근 | 사회학자

'시사, 상식' 카테고리의 다른 글

| '광복절만큼 뜻깊은 날'인 순국선열의 날 (0) | 2024.11.18 |

|---|---|

| 이재명의 위기 (0) | 2024.11.18 |

| 248년 미국 민주주의의 명백한 자멸 징후들 (0) | 2024.11.15 |

| 우크라이나 전쟁을 없애야 한다, 북한군이 배우기 전에 (0) | 2024.11.15 |

| 올해 재정적자 100조원 현실로…9월까지 91.5조원 (0) | 2024.11.14 |