조선통신사들은 언제부터 일본에 갔을까?

|

|

|

| ▲ 고려 말부터 조선 초기까지 연안바다와 해안마을을 쑥대밭으로 만든 왜구의 모습입니다. 당시 왜구들은 단순한 좀도둑들이 아니었습니다. 적게는 몇 척에서 많게는 수백 척에 이르는 대선단을 이끌며 멀리 동남아까지 그 세력을 넓혀 명나라에서도 왜구의 노략질 때문에 해안지방의 마을을 전부 해체하기까지 했습니다. |

|

| ⓒ2007 최형국 |

1392년, 바야흐로 이성계가 '조선'이라는 나라의 국왕으로 등극하면서 그 동안 골칫거리였던 왜구를 견제하기 위해 일본에 승려를 보내 이들을 단속해 주기를 요청하였습니다. 국왕인 이성계 역시 고려 말 왜구소탕작전으로 이름을 날린 장수였기에 어느 누구보다도 왜구에 대해 잘 알고 있었습니다. 조선이 건국되기 전 '왜구 킬러' 이성계의 일화를 살펴보면,

"태조(이성계)는 이틀 길을 하루에 가서 지리산 아래에서 진을 치고 적과 싸웠다. 2백 보(步)쯤 되는 거리에서 한 왜적이 돌아서서 몸을 굽혀 엉덩이를 두들기면서 두렵지 않다는 태도를 보이므로, 태조가 짧고 작은 화살로 쏘아 한 발에 거꾸러뜨리니, 적이 놀라 기운을 잃었으므로 곧 크게 격파하였다." <동사강목 제16 상>

이성계는 이미 왜구들의 간이 부어올라 당시 고려군을 가지고 놀려고 할 때, 비록 북방의 기병장군 출신이지만 남방의 왜구에게도 거침없는 공격을 가한 장군으로 알려졌습니다. 그러나 이러한 전투의 승리도 잠시뿐 조선이 건국된 후에도 왜구들은 쉼 없이 한반도의 해안을 약탈하고 있었습니다.

이후 1404년(태종 4)에 드디어 일본의 국왕 원도의의 이름으로 조선에 사신을 파견하기에 이릅니다. 이때부터 임진왜란(1592년)까지 일본에서는 '일본국왕사'라는 이름으로 71회의 사신이 다녀갔고, 조선에서는 처음에는 '보빙사(報聘使)' 혹은 '회례사(回禮使)' 등 몇 가지 이름으로 일본에 건너갔다가 1428년부터 드디어 '통신사'라는 이름으로 바닷길을 건너가게 된 것입니다.

그러나 조선 전기에는 여전히 일본으로 가는 바닷길에 왜구를 비롯한 해적들이 넘쳐났고 통신사 일행 또한 그들의 표적이 되었기에 통신사들의 왕래는 그리 활발하지 않았습니다. 이후 왜구들의 소굴이라고 일컬어진 섬의 주인인 쓰시마섬 주를 포섭하고 삼포를 개항하면서 조금씩 관계가 좋아지다가 임진왜란을 마치고 포로교환 문제를 비롯한 실질적인 문제해결을 위해 이때부터 안정적인 교류가 이뤄졌습니다.

일본 가는 길은 황천으로 가는 길일 수도...

조선시대 통신사들의 여정을 살펴보면, 서울에서 사절단을 모아 부산까지 이동하는데 대략 2개월 정도가 소요되었습니다. 특히 통신사 일행은 바다를 건너야 하는 부담이 있었기에 국왕으로부터 환송연을 받았으며, 짧게는 8개월에서 길게는 2년이 넘는 오랜 여정이었기에 가족들과 온갖 회포를 다 풀어놓아야만 했습니다.

여기에 부산으로 향하는 도중에 충주, 안동, 경주, 부산에서 각각 풍성한 연회가 베풀어져 그야말로 내려가는 길은 술과 기름진 음식이 펼쳐진 잔치의 연속이었습니다. 그러나 음식이 기름지고 술이 넘쳐나면 그것은 곧 백성의 피와 땀이 말라가는 것이기에 이후 백성들의 원성이 극에 달하자 정부에서는 마지못해 부산 한곳에서만 연회를 베풀도록 하였습니다.

그리고 드디어 일본으로 향하는 뱃길에 나서기에 앞서 안전하게 바다를 건너게 해달라고 해신제를 지내고 이후 국왕의 국서를 받아 쓰시마섬을 향해 배를 저어 갔습니다. 당시 일본으로 향하는 바닷길이 얼마나 험했는지를 살펴보겠습니다.

"경인년 봄에 상사 황윤길(黃允吉), 서장관 허성(許筬)과 함께 하직하고 서울을 떠나 4월에 배가 출발하였다. 이미 큰 바다에 당도하자 구풍(颶風)이 크게 일어나서 닻줄이 끊어지고 돛대가 꺾여 전복할 위험이 잠깐 사이에 있었다. 배 안에 있던 사람들이 모두 소리치며 울부짖었고, 바다에 익숙한 사공도 또한 발을 구르며 어찌할 바를 몰라 하였다."

<해사록 5, 행장>

이처럼 조선통신사 일행들은 죽을 고비를 넘고, 수 없이 뱃멀미를 해야만 비로소 쓰시마섬에 도착할 수 있었습니다. 아마도 쓰시마섬에 도착한 통신사 일행들에게서 '이제야 살았다'라는 말이 절로 나왔을 것입니다.

쓰시마섬에 도착은 조선통신사 일행들은 쓰시마섬 주의 영접을 받은 후 몇 개의 섬을 거쳐 일본의 수도인 교토로 향했습니다.

|

|

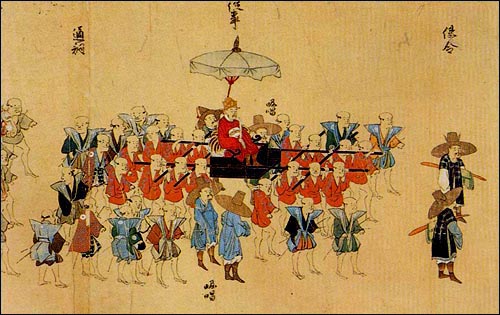

| ▲ 조선통신사들이 일본에 도착하면 융숭한 대접을 받았습니다. 당시에는 왕이나 탈 수 있었던 커다란 가마에 올라앉은 조선통신사의 모습은 이를 대변합니다. 당시 통신사들이 지나가는 길에는 말 그대로 인산인해의 군중들이 몰려들었습니다. |

|

| ⓒ2007 국립중앙박물관 소장 |

|

쓰시마섬에서 오사카를 거쳐 수도인 교토로 향하는 길에는 말 그대로 환영인파가 가득했습니다. 통신사 행렬은 조선 관리들 약 500여 명에, 쓰시마섬에서 조선통신사들을 보호하기 위해 파견한 호위무사들 약 200여명, 여기에 현지 안내원까지 해서 약 1000여명의 대규모 행렬이었습니다.

당시 통신 부사 삼휴자(三休子) 경섬이 쓴 해사록(海槎錄)을 보면 "길옆에서 구경하는 사람이 귀천을 가리지 않고 밀려들고 원근에서 앞을 다투어 모여들었으므로, 먼지가 하늘에 가득하고 도로가 막혔다" 고 할 정도로 수많은 인파가 조선통신사들을 보기 위하여 벌떼처럼 몰려들었습니다.

그리고 이후 조선 사람들의 학문실력이 뛰어나다는 소문이 퍼지면서 그 군중들 사이에는 직접 적은 한시를 조선통신사 일행들에게 고쳐달라며 애원하는 사람까지 생기게 되었습니다.

그러나 국서를 전달하고 그것에 해당하는 답신을 받아 오는 것이 그들의 주 임무였기에 마냥 일본 사람들의 글을 고쳐줄 수는 없었습니다. 그래서 이후 사행 때에는 '제술관'이라는 직책을 만들어 그들의 글을 다듬어 주는 일을 전문적으로 담당하는 사람을 특별히 배치하기도 하였습니다.

그러나 일본사람들의 눈을 단 한 번에 사로잡은 것은 바로 조선의 마상무예인 '마상재(馬上才)'였습니다.

일본 열도가 조선 마상재에 빠지다

|

|

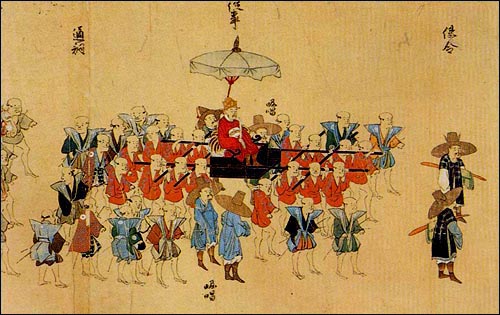

| ▲ 조선통신사 일행 중 마상무예단이 일본에 연행 갔을 때 마상재를 시연한 모습을 그린 그림으로 마상재 기술의 명칭이 그림 우측 상단에 기재되어 있습니다. 당시 수많은 일본 사람들이 지위고하를 막론하고 조선의 마상재 기술에 아낌없는 찬사를 보냈다는 기록이 전해집니다. |

|

| ⓒ2007 국립중앙박물관 소장 |

|

마상재는 말 위에서 일종의 재주를 부리는 것인데, 단순히 재주로만 끝나는 것이 아니라 당시 최고의 마상무예로 인정되어 군영에서도 지속적으로 훈련된 군사기예였습니다.

그런데 조선통신사 일행 중 호위무관의 일행으로 따라 갔던 조선 마상재인의 실력에 감탄하여 떠나가는 통신사 일행을 붙잡고 일본의 관백이 직접 '부디 다음 사행 때에도 마재인을 꼭 데려오십시오!' 라고 간곡한 부탁을 하기에 이릅니다. 그리하여 17세기 초반부터는 조선의 글과 문장보다 마상재에 더 깊은 관심을 보였습니다.

이후 1748년 조선통신사의 제술관으로 함께 간 박경행(朴敬行)은 "전쟁터에서 총, 칼, 창이 들어오고 깃발이 휘날리며 북소리가 요란할 때, 말에 몸을 숨긴 채 적진에 돌입하여 적의 깃발을 빼앗거나 적군의 목을 베어올 수 있는 날랜 재주를 지닌 사람이 우리나라에 사오 백 명은 된다"라고 하며 마상재의 본질적 의미를 일본 사람들에게 알려주기도 하였습니다.

당시 조선군관들이 펼치는 마상재를 보기 위하여 수많은 사람들이 몰려들었는데 당시 그 광경을 보면, 마상재가 펼쳐지는 장소를 중심으로 양 옆에 수도 없이 장막이 쳐졌고 숨 쉴 틈도 없이 빼곡하게 사람들이 들어 앉아 놀라운 광경을 구경했습니다. 달리는 말을 좌우로 넘나드는 좌우초마(左右超馬)나, 말의 한쪽 옆구리에 숨듯 매달리는 등리장신(등裏藏身) 등의 자세가 펼쳐질 때면 서로들 기이한 일이라며 기립박수를 치기에 여념이 없었습니다.

|

|

| ▲ 조선통신사 행렬도 중 마상재인의 모습입니다. 사행 때 조선의 무예실력을 알리기 위하여 함께 따라간 마재인들의 인기는 요즘의 '욘사마'를 능가하였습니다. 낮에는 말을 타고, 밤에는 검무를 춰 일본사람들의 마음을 사로잡았습니다. |

|

| ⓒ2007 국립중앙박물관 소장 |

|

또한 낮에 마상재를 시범한 조선의 군관들이 달이 휘영청 밝은 날이면 그 달빛을 등에 지고 검선도 울고 갈 정도의 검무를 춰서 일본사람들이 밤낮으로 그들 주변에 모여들기 일쑤였습니다.

이후 마상재 시범을 마친 마재인들은 특별히 다른 사람들보다 더 후한 상금을 관백으로부터 하사받기도 하였으며, 관백의 말들을 직접 살펴보고 조련시키기도 하였습니다. 특히 외모가 수려한 마상재용 말의 경우는 일본 관리들이 하도 탐을 내어 조선통신사 일행들이 떠날 때면 그 말을 달라고 하도 졸라 몇 마리는 일본에 그냥 두고 오기도 하였습니다.

다산 정약용, 마상재를 보며 시를 읊다

이렇게 일본 열도에 '조선열풍'을 몰고 온 마상재인들은 조선후기 오군영중 하나인 총융청이 자리잡고 있던 연융대를 비롯한 넓은 군사훈련장에서 쉼 없는 훈련을 하였습니다. 당시 그들의 모습을 정약용의 <연융대의 마상재>라는 시를 통해서 살포시 엿보며 글을 마칩니다.

가을 새벽 창공을 쏜살같이 날아가듯 날쌘 말이 갈기를 쳐들고 질풍처럼 내닫네

한 무사 길옆에 서서 놓칠세라 응시하다가 번개같이 가로채어 덥석 뛰어오르네

양팔을 자유로이 벌리고 말 등위에 우뚝 서네 날개 돋친 천상신선이

황학루 높은 난간에 표연히 비껴 섰는가.

문득 몸을 뒤틀어 말허리에 내려 숨어 물오리 고개 숙이고

물 속으로 풍덩 뛰어들었는가.

문득 일어나 안장 위에 가슴 대고 네 활개를 펴네

마치 술 취한 사람에게 차인 바둑판 다리가 하늘을 향하듯

문득 허리 펴고 팔 높이 들어 휘저으니

마치도 바람에 나부끼는 깃발들이 숲 사이로 비스듬히 지나가는 듯

혹은 넘어져 뻣뻣이 굳은 주검인양 혹은 뛰노는 원숭이인양

척씨네 무예 열여덟 가지 중에서도 말 타는 기예만은 우리나라에 졌다네

기마전의 전술도 말 다루는데 있나니 사람과 말이 하나되어

자기 마음대로 재주 피우는 것 이것이 말 다루는 능숙함이니라.

세상에서 익히면 못할 것 없나니 장대놀이 줄타기도 다 성공했거니

그러나 전투에선 기묘한 무기 써야 되는 법 맨몸으로 달려들어 기예도 소용없다네

모름지기 갑옷입고 긴 창을 메여야 하거니 그런 다음에야 그대들의 재간이 쓸모 있으리

<연융대의 마상재> -정약용-