“고소득층 자녀들에게까지 공짜 점심을 먹이고 상위 30% 부잣집 아이들까지 보육비를 지원하고 부자들 병원비까지 대줄 정도로 우리나라가 잘살지는 못한다. 또 세계 어느 부자나라도 그렇게 하지는 못한다.”(안상수 한나라당 대표 1월19일 라디오연설)

“우리나라 국민소득 수준이 2만달러 정도 된다. 그러나 북유럽의 경우 많은 곳은 4만~5만달러다. 복지 수준을 유럽과 단순 비교하는 것은 옳지 않다.”(윤증현 기획재정부 장관 지난해 6월16일 국회 대정부질문에 대한 답변)

보편적 복지를 반대하는 논리 가운데 하나가 ‘시기상조론’이다. 보편적 복지를 실현하기에는 아직 우리나라의 경제적 수준이 낮다는 주장이다. 그러나 선진국 사례에 비춰볼 때 이런 주장은 타당성이 떨어진다고 전문가들은 지적한다.

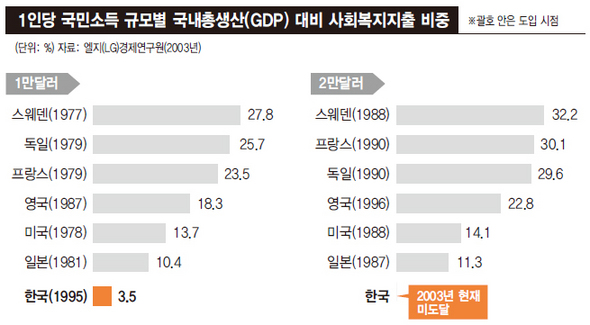

남찬섭 동아대 교수(사회복지)의 ‘한국 복지국가의 성격과 전망’ 보고서를 보면, 우리나라의 경우 1인당 국민소득이 1만달러에 진입한 1990년대 초반 공공사회지출(복지지출)이 국내총생산(GDP)의 3% 정도였다. 반면 일본은 국민소득이 1만달러가 넘은 1980년대 초반에 공공사회지출이 이미 국내총생산의 10%를 넘어섰고, 경제협력개발기구(OECD)와 유럽연합(EU)은 평균 18~20%에 달하는 수준이었다. 공공사회지출 규모는 복지국가 여부를 가늠하는 가장 중요한 잣대 가운데 하나다.

현재 우리나라의 1인당 국민소득은 2만달러 안팎이다. 하지만 복지지출을 보면, 오이시디 회원국 평균이 국내총생산의 20.6%(2008년 기준)인 데 반해 우리는 8.3%로 3분의 1 수준이다.

남찬섭 교수는 보고서에서 “국민소득이 1만~2만달러일 때 선진국들은 국내총생산의 18% 이상을 복지에 쏟아부었는데, 한국은 3~6%대에 머무는 등 우리는 그동안 복지에 투자를 하지 않았다”며 “이는 국가 복지의 낙후성을 단적으로 보여준다”고 지적했다.

구체적인 정책을 살펴봐도 마찬가지다.

보편적 복지의 하나인 가족수당의 경우 오스트리아(1921년), 뉴질랜드(1926년), 벨기에(1930년), 프랑스(1932년) 등 15개 나라가 1955년 이전에 도입했다. 당시 이 나라들의 경제 수준은 그리 높지 않았음에도 정부는 복지정책을 추진했다.

영국의 무상의료 시스템인 ‘국민건강서비스’(National Health Service)는 2차대전이 끝난 직후인 1946년 법이 만들어져 1948년부터 전면 시행됐다. 영국은 전쟁이 끝난 뒤 ‘요람에서 무덤까지’라는 슬로건을 내걸며 복지정책을 정부의 최우선 과제로 꼽았다.

19세기 유럽에서 가장 가난했던 스웨덴도 보편적 복지 정책으로 20세기 가장 이상적인 복지국가로 다른 나라의 부러움을 사고 있다. 스웨덴은 1946년에 모든 노인에게 일정한 급여를 주는 기초연금제를 도입하고 1947년부터는 아동수당을 지급하기 시작했다. 1955년에는 국민 모두에게 무료나 다름없는 의료서비스를 제공하는 제도가 시작됐다.

독일도 1880년대 후반 산재·연금·의료보험을 도입했고 1954년 가족수당을 주기 시작했다. 독일은 2차대전으로 경제가 피폐해졌음에도 1950년대부터 경제력이 허용하는 범위 안에서 국가가 국민의 복지 향상에 상당한 비중을 둬 공공사회지출이 국내총생산의 10%를 넘어섰다.

|

| » 스웨덴·핀란드 등 북유럽 국가들은 국민소득이 우리나라보다 훨씬 낮을 때부터 복지 지출을 늘려 보편적 복지를 실현했다. 사진은 핀란드의 한 종합학교(한국의 초·중학교 과정)에서 교사와 학생들이 교실에 둘러앉아 수업을 하는 모습. <한겨레> 자료사진 |

| |

|

|

이런 적극적이고 보편적인 복지정책은 국민들이 의료·보육·교육·주거 등 국가의 복지서비스를 당연히 누려야 할 ‘권리’로 인식하고, 세금을 내는 것을 자연스럽게 ‘의무’로 받아들이게 했다.

국세청이 지난해 발표한 자료를 보면, 북유럽 복지국가 가운데 하나인 덴마크의 조세부담률(2007년 기준)은 47.7%로 세계에서 가장 높았고, 아이슬란드(37.7%), 스웨덴·뉴질랜드(35.7%), 노르웨이(34.6%), 오스트레일리아(30.8%) 등도 30%를 넘었다.

경제협력개발기구 30개 회원국의 평균 조세부담률은 26.7%로 한국의 21%보다 5%포인트 이상 높았다. 우리나라 조세부담률은 경제협력개발기구 30개국 가운데 6번째로 낮다.

이태수 꽃동네현도사회복지대 교수는 “선진국의 사례에서 알 수 있듯이 보편적 복지를 실현하는 데 가장 큰 변수는 경제수준이 아니라 국민들의 요구와 정부의 의지”라고 지적했다.

물론 유럽 복지국가들도 최근 경제위기를 맞아 복지 혜택을 줄이는 등 어려움을 겪고 있는 것은 사실이다. 하지만 이를 두고 보편적 복지에서 선별적 복지로 기조를 바꾼 것이라고 지적한 일부 언론의 보도는 사실과 다르다.

윤홍식 인하대 교수(사회과학부)는 “프랑스의 경우 지난해에 연금이 쟁점이 됐는데, 재정문제 때문에 연금수급 시점을 늦추고 연금액수를 줄이는 등 보편적 복지 테두리 안에서 복지 수준을 조정한 것일 뿐”이라며 “유럽 선진국이 선별적 복지로 방향을 바꿨다고 하는 것은 여론 호도”라고 말했다.

<김소연 기자 dandy@hani.co.kr >