등록금은 ‘최고’, 학생 지원은 ‘최저’

<시사IN | 이종태 기자·김경민 인턴 기자>

지난 1월 말, 한국대학교육협의회(대교협) 신임 회장으로 선출된 이기수 고려대 총장이 "대학 교육의 질에 비해 우리나라처럼 등록금이 싼 나라는 없다"라고 말해 세상을 경악케 했다. 불행하게도 항간에는 '대학 교육의 질이 뛰어나다'거나 '등록금이 싸다'고 생각하는 시민이 의외로(?) 거의 없었기 때문이다.

더욱이 등록금 외에도 '대학 교육의 질이 뛰어나지 않기' 때문에 학생들(과 가족)이 부담해야 하는 추가적인 교육비가 있다. 바로 '대학 사교육' 비용이다. 대표 사례인 어학연수는 이미 한국 대학생들에게는 학교 밖에서 이수해야 하는 '필수 과정'으로 떠올랐다. 또한 OECD 등 국제기구들은 생활비 중 일부도 교육비로 보는 모양이다. 그리고 외지에서 대학에 다녀야 하는 한국 학생들에게 생활비는 등록금 규모를 훌쩍 뛰어넘는 경우가 많다.

서울의 4년제 대학에 다니는 김조삼씨(26· 가명)는 미국으로 1년간 어학연수를 다녀왔다. "취업을 위해 이 정도는 해야 한다"라는 것이 현재 대학가의 상식. 그가 어학연수 기간 1년 동안 들인 비용은 총 3000만원 정도이다. 귀국 후 곧바로 복학을 신청한 김씨는 1학기 등록금 364만원(2009년 2학기 기준), 그리고 학교 인근 원룸 보증금 500만원과 월세 50만원을 준비해야 했다. 식비를 비롯한 생활비도 월 50만원 정도 든다.

1년 학비로 2800만원 들어가니…

김씨의 현재 지출을 기준으로 4년제 대학 교육비를 계산해보면, 등록금 2912만원(364만원×2학기×4년), 거주비 2900만원(보증금 500만원+월세 50만원×12개월×4년=2400만원), 생활비 2400만원(50만원×12개월×4년), 사교육비(=어학연수) 3000만원 등 모두 1억1212만원에 이른다. 1년에 2803만원꼴이다.

부산의 사립대 국어교육과에 재학 중인 박혜수씨(23·가명)는 김씨보다는 교육비 지출이 적은 편이다. 등록금은 지난 한 해 540만원. 부산 토박이라 거주비가 따로 들지 않기 때문에 생활비는 월 30만원 정도다. 그러나 올해 3월부터 1년간 어학연수를 다녀올 계획을 세우면서 경제적 부담이 커졌다. 어학연수에 들 예상 비용은 약 3000만원. 또 이를 준비하기 위해 지난 1년 동안 월 27만원을 들여 영어 학원도 다녔다.

앞의 경우와 같은 방법으로 박씨의 4년 교육비를 계산해보면 모두 6924만원이다. 연간 1731만원. 박씨의 경우보다 연간 비용이 1000만원 정도 적지만, 가계 소득의 30~40%에 육박하는 부담이다. 그럼에도 '사교육'을 받지 않을 수 없는 절박한 이유가 있다.

"부모님은 내가 '명문대' 아닌 학교를 다니기 때문에 무리해서라도 어학연수를 다녀와야 한다고 생각하셨다. 죄송스럽다."

취업이 어렵기 때문에, 이른바 '명문대'가 아니기 때문에, 대학에서 교육 수요를 충족시켜주지 못하기 때문에 요즘 학생들은 많은 돈을 들여 어학연수까지 거쳐야 한다. 이런 와중에 대교협 의장인 이기수 고려대 총장은 '등록금이 싸다'고 윽박지르며, '등록금 상한제'에 대해 "위헌소송도 검토할 수 있다"라고 한다. 그런데 정말 한국의 등록금 수준은 싼가? 그렇지 않다. 객관적으로 "비싸다(high)". OECD가 한국과 다른 나라들을 비교하면서 내린 결론이다.

OECD "한국 등록금 비싸다"

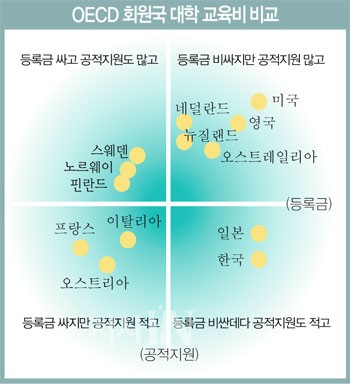

OECD는 매년 회원국의 교육제도를 조사해 < oecd교육지표 > (Education at a Glance)라는 책자를 발간하고 있다. OECD가 지난해 말에 낸 < oecd교육지표 2009 > 는 2006년 말을 기준으로 각국의 고등교육(대학) 시스템을 비교했다. 비교 기준은 △등록금 수준 △교육에 대한 공적 지원인데, 이에 따라 OECD 회원국을 4개 유형으로 나누었다.

첫째 유형은, '대학 등록금이 무료이거나 아주 저렴한 데다 공적 지원까지 발전한 나라'이다. 스웨덴·노르웨이·핀란드 등 북유럽 복지국가들이 대표적이다. 학생들은 등록금을 내지 않는 데다 생활비까지 국가로부터 지원받는다. 덕분에 이 나라들의 4년제 대학 진학률은 OECD에서 가장 높은 71% 수준에 이른다(OECD 평균은 56%, 같은 기준으로 한국은 61%). OECD는 이 국가들의 특징으로 '정부가 시민에게 무료로 고등교육 서비스를 제공해야 한다는 교육철학'과 '대학교육은 혜택이 아니라 시민의 권리라는 관점'을 든다.

두 번째 유형은 '대학 등록금이 비싸지만 공적지원이 발전한 나라'이다. 영국·미국·오스트레일리아·캐나다·네덜란드·뉴질랜드 등이 이에 속한다. OECD는 이 국가들의 연간 대학 등록금이 '1500달러(약 170만원) 이상'이라며 '비싼 수준'이라고 평가한다. 특히 미국의 경우에는 국공립대학의 연간 등록금이 '5000달러(약 585만원) 이상'으로 세계 최고 수준이다. 다만 다른 국가들은 1000달러 내외이다.

그런데 이런 '비싼'(한국이 아니라 OECD 관점에서) 등록금에도 불구하고, 이 나라들의 학비지원 제도는 매우 후한 편이다. 4년제 대학생 중 68%가 국가로부터 교육 보조금을 받으며, 이는 사실상 전체 학생 인구의 '필요'를 포괄할 정도라고 OECD 보고서는 평가한다.

세 번째는 '등록금이 싼 대신 공적지원은 발전하지 않은 나라'이다. 오스트리아·벨기에·프랑스·아일랜드·이탈리아·포르투갈·스페인 등 주로 유럽대륙의 국가들이 이 범주에 속한다.

이 국가들의 경우 공립대학의 연간 등록금은 '1200달러(약 140만원) 이하'다. 그래서 국가가 교육 보조금을 지급하는 학생은 전체의 40% 이하이며 주로 빈곤층이다. 말하자면 등록금이 싼 만큼 국가지원도 적은 것이다. 더욱이 이 나라들에는 '교육 재정'은 아니지만, 학생들(과 그 가족)에게 제공되는 다른 복지 혜택이 있다. 주택 보조금, 세금 공제, 감세 등이다. 예컨대 프랑스 대학생의 경우 싼 등록금으로 인해 학비 지원을 얻기는 힘들지만 주택 보조금을 받을 수 있다. 수혜자는 전체 학생 중 3분의 1 정도이다.

네 번째 유형은 '등록금이 비싼데, 공적지원도 발전하지 않은 나라'이다. OECD는 회원국 중 단 두 나라만 이 유형에 포함시켰다. 바로 한국과 일본이다. OECD에 따르면, 한국과 일본은 대학이 연간 '4200달러(약 492만원) 이상'의 높은 등록금을 부과하지만, 공적지원을 받는 학생의 비율은 다른 국가에 비해 매우 낮다.

< oecd교육지표 2009 > 에 따르면, 한국은 대학(4년제 대학+전문대학) 교육비(등록금과 공적지원 등을 합친 개념)의 절대 규모 자체가 8564달러(약 1003만원)로 OECD 최하위권이다. OECD 평균은 1만2336달러(약 1444만원)다. 한국보다 교육비가 낮은 나라는 헝가리·폴란드·슬로바키아·멕시코 등 이머징 마켓밖에 없다.

더욱이 이런 교육비는 민간(가정)과 공적지원에서 나오는데, 한국은 공적지원의 규모가 상대적으로 너무 작다. 예컨대 한국 대학생 1명이 1년 동안 교육비를 모두 100만원 쓴다고 가정할 때, 그중 해당 학생(과 가족)이 41만2000원을 내고 나머지 58만8000원은 공적지원으로 충당하는 격이다. OECD 국가 중에서 학생은 제일 많이 내고 공적지원은 가장 적은 구조다. 다른 나라의 경우를 살펴보면, 교육비 100만원 중 공적지원으로 미국은 68만원, 영국은 75만원, 스웨덴은 97만원, 폴란드는 90만원을 충당한다. OECD 평균은 84만7000원이다. 또한 한국의 경우 '4년제 대학에 대한 공적지원 규모'는 GDP의 0.7%에 불과한데, 다른 나라는 덴마크 2.3%, 노르웨이 2.1%, 미국 1.4% 등이고, OECD 평균도 1.3%에 달한다. 한국이 최하위다.

이처럼 '대학교육에 대한 공적지원' 규모가 절대적·상대적으로 작은 데다, 이마저도 대학 재단에 유리하게 배분된다. 공적지원금이 모두 100만원이면, 한국의 경우 대학에 지급되는 국가보조금이 87만1000원인 데 비해 학생에게 직접 제공되는 보조금은 12만9000원에 불과하다. 전자에 비해 후자가 너무 적다. 네덜란드는 100만원 중 42만3000원, 노르웨이는 41만7000원, 심지어 미국도 30만9000원을 학생에게 직접 보조금으로 지급한다. OECD 평균은 18만4000원이다.

대안은 국가의 재정지원 확대뿐

얼마 안 되는 한국의 공적지원금이, 수십억원대에서 수천억원대의 자체 적립금을 쌓아두고 있는 대학 기관에 집중되는 셈이다. 그러면서도 대학들은 계속 '등록금 책정의 자율성'을 달라고 요구한다. '대학도 시장에서 움직여야 한다'는 의미다. 그러나 이런 대학들은, 정작 등록금 등 재정을 어떻게 운용하는지 정확히 밝히지 않아 사회적 불신을 초래하고 있다(오른쪽 상자 기사 참조). 이와 관련해 대학재정 전문 연구자인 반상진 전북대 교수는 '대학 등록금 책정 절차의 투명성과 민주성 확보'와 함께 등록금 문제 해결에서 정부의 구실을 강조한다. 학생들의 등만 치지는 말라는 이야기다.

"정부의 재정지원이 확대되면 등록금 인상은 어느 정도 완화시킬 수 있는 구조이다. 대학재정 지원을 위한 노력은 전적으로 정부의 의지이고, 이는 국민들의 사회적 합의 및 협약에 의해 법제화되어야 한다."('대학재정과 대학등록금, 무엇이 문제인가?' < 동향과 전망 > 77호)

이종태 기자·김경민 인턴 기자 / peeker@sisain.co.kr

더욱이 등록금 외에도 '대학 교육의 질이 뛰어나지 않기' 때문에 학생들(과 가족)이 부담해야 하는 추가적인 교육비가 있다. 바로 '대학 사교육' 비용이다. 대표 사례인 어학연수는 이미 한국 대학생들에게는 학교 밖에서 이수해야 하는 '필수 과정'으로 떠올랐다. 또한 OECD 등 국제기구들은 생활비 중 일부도 교육비로 보는 모양이다. 그리고 외지에서 대학에 다녀야 하는 한국 학생들에게 생활비는 등록금 규모를 훌쩍 뛰어넘는 경우가 많다.

|

||

| ⓒ시사IN 변진경 생활비도 교육비의 일부다. 위는 자취방 홍보 쪽지로 뒤덮인 서울의 한 대학가 벽보판. | ||

1년 학비로 2800만원 들어가니…

김씨의 현재 지출을 기준으로 4년제 대학 교육비를 계산해보면, 등록금 2912만원(364만원×2학기×4년), 거주비 2900만원(보증금 500만원+월세 50만원×12개월×4년=2400만원), 생활비 2400만원(50만원×12개월×4년), 사교육비(=어학연수) 3000만원 등 모두 1억1212만원에 이른다. 1년에 2803만원꼴이다.

|

||

| 빚더미에 오르게 된 대학생들이 등록금 인상 반대 시위를 하고 있다. | ||

앞의 경우와 같은 방법으로 박씨의 4년 교육비를 계산해보면 모두 6924만원이다. 연간 1731만원. 박씨의 경우보다 연간 비용이 1000만원 정도 적지만, 가계 소득의 30~40%에 육박하는 부담이다. 그럼에도 '사교육'을 받지 않을 수 없는 절박한 이유가 있다.

"부모님은 내가 '명문대' 아닌 학교를 다니기 때문에 무리해서라도 어학연수를 다녀와야 한다고 생각하셨다. 죄송스럽다."

취업이 어렵기 때문에, 이른바 '명문대'가 아니기 때문에, 대학에서 교육 수요를 충족시켜주지 못하기 때문에 요즘 학생들은 많은 돈을 들여 어학연수까지 거쳐야 한다. 이런 와중에 대교협 의장인 이기수 고려대 총장은 '등록금이 싸다'고 윽박지르며, '등록금 상한제'에 대해 "위헌소송도 검토할 수 있다"라고 한다. 그런데 정말 한국의 등록금 수준은 싼가? 그렇지 않다. 객관적으로 "비싸다(high)". OECD가 한국과 다른 나라들을 비교하면서 내린 결론이다.

OECD "한국 등록금 비싸다"

|

||

| 대학들이 가장 많이 내세우는 등록금 인상 이유는 건물 신축이다. 위는 서울대 신양관 공사 모습. | ||

첫째 유형은, '대학 등록금이 무료이거나 아주 저렴한 데다 공적 지원까지 발전한 나라'이다. 스웨덴·노르웨이·핀란드 등 북유럽 복지국가들이 대표적이다. 학생들은 등록금을 내지 않는 데다 생활비까지 국가로부터 지원받는다. 덕분에 이 나라들의 4년제 대학 진학률은 OECD에서 가장 높은 71% 수준에 이른다(OECD 평균은 56%, 같은 기준으로 한국은 61%). OECD는 이 국가들의 특징으로 '정부가 시민에게 무료로 고등교육 서비스를 제공해야 한다는 교육철학'과 '대학교육은 혜택이 아니라 시민의 권리라는 관점'을 든다.

두 번째 유형은 '대학 등록금이 비싸지만 공적지원이 발전한 나라'이다. 영국·미국·오스트레일리아·캐나다·네덜란드·뉴질랜드 등이 이에 속한다. OECD는 이 국가들의 연간 대학 등록금이 '1500달러(약 170만원) 이상'이라며 '비싼 수준'이라고 평가한다. 특히 미국의 경우에는 국공립대학의 연간 등록금이 '5000달러(약 585만원) 이상'으로 세계 최고 수준이다. 다만 다른 국가들은 1000달러 내외이다.

그런데 이런 '비싼'(한국이 아니라 OECD 관점에서) 등록금에도 불구하고, 이 나라들의 학비지원 제도는 매우 후한 편이다. 4년제 대학생 중 68%가 국가로부터 교육 보조금을 받으며, 이는 사실상 전체 학생 인구의 '필요'를 포괄할 정도라고 OECD 보고서는 평가한다.

세 번째는 '등록금이 싼 대신 공적지원은 발전하지 않은 나라'이다. 오스트리아·벨기에·프랑스·아일랜드·이탈리아·포르투갈·스페인 등 주로 유럽대륙의 국가들이 이 범주에 속한다.

|

||

네 번째 유형은 '등록금이 비싼데, 공적지원도 발전하지 않은 나라'이다. OECD는 회원국 중 단 두 나라만 이 유형에 포함시켰다. 바로 한국과 일본이다. OECD에 따르면, 한국과 일본은 대학이 연간 '4200달러(약 492만원) 이상'의 높은 등록금을 부과하지만, 공적지원을 받는 학생의 비율은 다른 국가에 비해 매우 낮다.

< oecd교육지표 2009 > 에 따르면, 한국은 대학(4년제 대학+전문대학) 교육비(등록금과 공적지원 등을 합친 개념)의 절대 규모 자체가 8564달러(약 1003만원)로 OECD 최하위권이다. OECD 평균은 1만2336달러(약 1444만원)다. 한국보다 교육비가 낮은 나라는 헝가리·폴란드·슬로바키아·멕시코 등 이머징 마켓밖에 없다.

더욱이 이런 교육비는 민간(가정)과 공적지원에서 나오는데, 한국은 공적지원의 규모가 상대적으로 너무 작다. 예컨대 한국 대학생 1명이 1년 동안 교육비를 모두 100만원 쓴다고 가정할 때, 그중 해당 학생(과 가족)이 41만2000원을 내고 나머지 58만8000원은 공적지원으로 충당하는 격이다. OECD 국가 중에서 학생은 제일 많이 내고 공적지원은 가장 적은 구조다. 다른 나라의 경우를 살펴보면, 교육비 100만원 중 공적지원으로 미국은 68만원, 영국은 75만원, 스웨덴은 97만원, 폴란드는 90만원을 충당한다. OECD 평균은 84만7000원이다. 또한 한국의 경우 '4년제 대학에 대한 공적지원 규모'는 GDP의 0.7%에 불과한데, 다른 나라는 덴마크 2.3%, 노르웨이 2.1%, 미국 1.4% 등이고, OECD 평균도 1.3%에 달한다. 한국이 최하위다.

이처럼 '대학교육에 대한 공적지원' 규모가 절대적·상대적으로 작은 데다, 이마저도 대학 재단에 유리하게 배분된다. 공적지원금이 모두 100만원이면, 한국의 경우 대학에 지급되는 국가보조금이 87만1000원인 데 비해 학생에게 직접 제공되는 보조금은 12만9000원에 불과하다. 전자에 비해 후자가 너무 적다. 네덜란드는 100만원 중 42만3000원, 노르웨이는 41만7000원, 심지어 미국도 30만9000원을 학생에게 직접 보조금으로 지급한다. OECD 평균은 18만4000원이다.

대안은 국가의 재정지원 확대뿐

얼마 안 되는 한국의 공적지원금이, 수십억원대에서 수천억원대의 자체 적립금을 쌓아두고 있는 대학 기관에 집중되는 셈이다. 그러면서도 대학들은 계속 '등록금 책정의 자율성'을 달라고 요구한다. '대학도 시장에서 움직여야 한다'는 의미다. 그러나 이런 대학들은, 정작 등록금 등 재정을 어떻게 운용하는지 정확히 밝히지 않아 사회적 불신을 초래하고 있다(오른쪽 상자 기사 참조). 이와 관련해 대학재정 전문 연구자인 반상진 전북대 교수는 '대학 등록금 책정 절차의 투명성과 민주성 확보'와 함께 등록금 문제 해결에서 정부의 구실을 강조한다. 학생들의 등만 치지는 말라는 이야기다.

"정부의 재정지원이 확대되면 등록금 인상은 어느 정도 완화시킬 수 있는 구조이다. 대학재정 지원을 위한 노력은 전적으로 정부의 의지이고, 이는 국민들의 사회적 합의 및 협약에 의해 법제화되어야 한다."('대학재정과 대학등록금, 무엇이 문제인가?' < 동향과 전망 > 77호)

이종태 기자·김경민 인턴 기자 / peeker@sisain.co.kr

'뉴스자료, 기사 사진' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 인삼 썩지 않고 1000년 견딘 비결은 한지 포장·밀봉 (0) | 2010.03.03 |

|---|---|

| 민심을 얻는 지혜…중국판 ‘목민심서’ (0) | 2010.02.20 |

| 슈피겔 사건과 MBC (0) | 2010.02.10 |

| `軍 90% 재취업` 선진국서 배울점은? (0) | 2010.02.09 |

| 살아있는 권력 잡는 ‘진짜 검찰’ (0) | 2010.02.09 |