나주읍성에서 묻다, 의인가 충인가

|

|

일러스트레이션 이림니키 |

곽병찬의 향원익청(香遠益淸)

농민군에게 나주읍성은 입안에 박힌 가시였다. 물리적으로도 강고했고, 그곳 향리와 일가권속, 관군의 결속력 또한 석고처럼 굳었다. 농민군은 두 차례의 공성전에서 3000여명의 사상자만 남긴 채 물러섰다.

향리와 유림이 충에 맹목이었다면 나주의 민은 의에 목숨을 걸곤 했다. 1929년 10월 나주역사에서 일어난 학생들의 항일 저항운동은 전국적 학생의거의 도화선이 되었다. 1980년 광주항쟁 때는 시민항쟁이 서남부로 확산하는 데 배후지 구실을 했다.

학봉 김성일 방에 여장을 풀었다. 1000여년 동안 390여명의 목사가 오고 갔지만, 독송 유석증과 함께 나주가 가장 존경한다는 학봉이니 행운이다.

그곳에서 하룻밤 묵으며 목사 내아(살림집, 금학헌) 담장에서 자라는 팽나무에 소원을 빌면 이뤄진다고도 하니 더욱 그렇다. 500여년간 내아와 관아 안팎의 정치와 행정, 민생과 민심을 지켜봤고, 언젠가 벼락에 제 몸이 둘로 갈라지고도 성성하게 살아 있으니, 신앙의 대상으로 충분하다.

그러나 단잠은 불가능했다. 그곳에 퇴적된 1000년 역사가 수런대고 있으니 어찌 잠에 빠질까.

고려 태조 왕건이 총애하던 장화왕후를 만나 화촉을 맺은 곳도 나주였고, 조선 말 세도가 김좌근이 애첩 나합에게 빠져 정신을 놓다시피 한 곳도 그곳이었다.

로맨스야 그렇다 해도, 서성문 밖 교동의 할머니들에게 날이 궂으면 나타난다는 ‘흰옷 입은 사람들’은 머릿속을 하얗게 만든다.

끝내 죽창을 들고 일어나 금학헌에서 한마장 거리 서성문을 깨고 읍성으로 진입하려다, 담장 높이만큼 쌓인 동지의 주검을 두고 퇴각해야 했던 사람들, 붙잡힌 이들은 관아 앞 정수루 광장에서 모진 고문을 당하고 남고문 밖 형장에서 스러졌다. 목사 내아의 밤이 깊고 사위가 고요해질수록, 수런대는 소리는 더욱더 커져갔다.

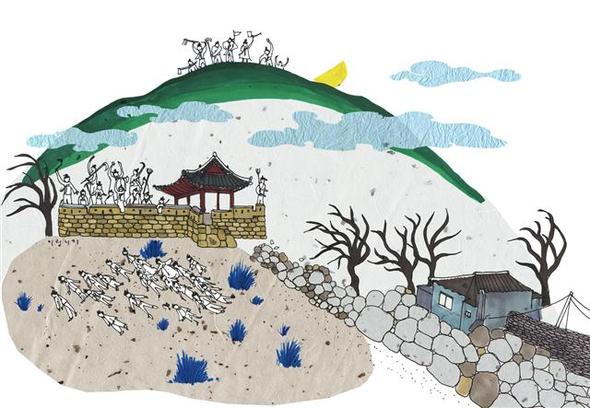

1894년 갑오년 7월, 나주 북쪽 금성산 아래 진을 치고 있던 농민군은 낙타봉 줄기를 타고 월정봉에 이르러, 교동을 거쳐 서성문으로 쏟아져 내려왔다. 전하는 이들은 ‘하얀 구름떼’ 같았다고 했다.

이미 호남 대다수 지방관아에선 농민군 중심의 집강소를 받아들인 터였다. 그러나 전국에서 세곡을 가장 많이 바치는 나주는 거부하고 버티고 배후를 노렸다.

농민군에게 나주읍성은 입안에 박힌 가시였다. 그곳은 물리적으로도 강고했고, 그곳 향리와 일가권속, 그리고 관군의 결속력 또한 석고처럼 굳었다. 1000여년 지켜온 그들의 부와 권력과 기득권을 지키려 그들 역시 목숨을 걸었다.

다른 큰 고을의 향리는 대개 70여명이었다. 그러나 나주 향리는 270여명에 달했다. 일가권속까지 합치면 수천명이었고, 각 집안은 사병까지 거느렸다. 민종렬 목사는 다른 지방 수령들과 달리 지역의 신망 또한 높았다. 농민군은 두 차례의 대규모 공성전에서 3000여명의 사상자만 남긴 채 물러섰다.

농민군의 예봉이 꺾이자, 관군은 나주에 토벌사령부를 설치하고, 일본군의 지원을 받으며 영암, 강진, 해남, 보성 일대를 뒤쫓으며 농민군을 토벌했다. 그해 겨울 잡혀온 농민군은 남고문 밖 전라우영(지금의 나주초등학교)에 투옥됐다가 처형됐다.

한 일본군 사병이 그린 형장 주변의 풍경은 이랬다. “남문 밖 작은 산(외남산)이 있었고 거기에 주검들이 쌓여 산을 이뤘다…. 근방은 악취로 진동했고 땅은 사람 기름으로 하얗게 얼어붙었다.” “잔존 동학 무리 7명을 붙잡아와 오늘(1895년 1월31일) 성 밖 밭 가운데에 일렬로 세운 뒤 모리타 일등 군조의 호령에 따라 총검으로 찔러 죽였다. 이를 구경한 한인들과 병사들이 경악했다.”

녹두장군 전봉준도 그해 12월 순창에서 체포돼 나주로 끌려왔다. 전라우영은 집결지였다. 그도 산처럼 쌓인 동지들의 주검을 보았을 것이고 그 앞에서 피눈물을 흘리며 한양으로 압송됐을 터.

“…그대 떠나기 전에 우리는/ 목 쉰 그대의 칼집도 찾아주지 못하고/ 조선 호랑이처럼 모여 울어주지도 못하였네/ 그보다도 더운 국밥 한 그릇 말아주지 못하였네…”(안도현의 ‘서울로 가는 전봉준’)

저녁에 소주와 함께 먹었던 다디단 나주곰탕 뜨거운 국물이 뒤늦게 울컥 올라온다.

농민군을 격퇴했던 수성군 지휘부도 온전하지 못했다.

을미년 일제에 의해 저질러진 명성황후 시해와 일제의 압력 속에서 내려진 단발령에 을미의병이 봉기했다. 그때 일어난 나주 의병은 호남의 유일한 의병이었다. 모의가 이루어진 곳도 서성문 밖 나주향교였다. 배후엔 향리들의 대부 격인 호장 정석진과 갑오년 나주목사였던 민종렬이 있었다. 정석진은 수성군 대장(도총장)이었고, 민종렬은 토벌대장(초토사)이었다.

정석진은 수성의 공로로 해남군수로 제수된 터였다. 1896년 2월 해남 임지로 떠나는 정석진을 배웅한 유림과 향리들은 읍성으로 돌아와, 일제에 부역하며 단발을 강제하던 부관찰사 안종수와 부패 관리 3명을 처단했다. 그러나 이들은 관군에 곧 진압되고, 정석진과 김창균 등 주동자는 전라우영 무학당 뜰에서 참수됐다. 1년 전 농민군이 처형된 곳이었다. 그렇게 농민군과 수성군은 형장에서 피를 섞었다.

달빛 아래 정수루를 거쳐 망화루(금성관 정문) 앞에 선다. 나주목민은 나주를 지키는 것이 곧 왕조를 지키는 것이라고 믿었다. 왕궁에만 있는 월대를 금성관에 쌓고, 초하루 보름이면 망궐례를 행했다. 동익헌과 서익헌이 봉황의 날개를 펼친 형상인 금성관은 근엄하기가 경복궁 근정전 못지않다. 임진왜란 중 조선의 첫 의병은 나주에서 창의한 김천일 장군 부대였다.

향리와 유림이 충에 맹목이었다면, 나주의 민은 의에 목숨을 걸곤 했다.

1929년 10월 남고문 밖 나주역사에서 일어난 학생들의 항일 저항운동은 전국적인 학생의거의 도화선이 되었다.

1980년 광주항쟁 때는 나주경찰서의 무기를 탈취해 시민군에게 공급하는 등, 시민항쟁이 영암, 해남, 강진, 장흥 등 서남부로 확산하는 데 배후지 구실을 했다. 망화루는 창의의 진원지였다.

“나라마다 모두 황제라 일컬었는데 오직 조선만이 중국을 주인으로 섬기니, 이런 속국에서 살면 무엇하고 죽은들 무엇이 아까우랴. 내가 죽더라도 곡하지 말라.”

조선의 풍운아 백호 임제의 기상은 민의 가슴으로 이어져 왔다.

읍성은 이제 없다. 복원된 남고문, 동점문, 서성문이 생경하게 자리를 지킨다. 부패한 봉건 왕조를 지키는 보루였고, 기득권의 상징이었던 읍성. 그것을 깨트린 것은 역설적이게도 일제였다.

일제는 나주읍 개발을 핑계로 성문을 허물었다. 일제의 토지 수탈에 의해 제 땅에서 쫓겨난 농민들이 남은 성벽을 해체했다. 큰 돌은 집 짓는 데 주춧돌이 되었고, 성벽을 채우고 있던 어중간한 돌과 진흙은 흙돌담이 되었다. 성문의 서까래는 기둥이나 들보가 되었다. 성 윗부분의 너비가 8m에 이르고, 성 바닥 너비는 10m에 이르니, 가난한 이들이 오두막을 짓고, 좁은 골목길도 들일 수 있었다. 남은 공간은 배추, 쪽파, 생강, 시금치 따위 성터민을 살리는 텃밭이 되었다. 일제는 바라던바, 해체를 방치했다.

그리하여 병탄 후 10여년 만에 읍성은 사라졌다. 사라진 성곽 위는, 살아남기 위해 읍내로 진입하려던 유민들의 집이 되고 골목길이 되었다.

성벽 바깥 선을 따라 쌓은 담벼락은 새로운 성벽처럼 섰고, 잇닿은 지붕과 처마는 총루, 포루 혹은 곡장을 대신했다. 3.7㎞ 성터를 따라 형성된 달동네가 읍내를 포위하는 형상이 이뤄진 건 그런 까닭이었다. 일제의 나주경찰서가 남고문 옆 성터에, 대한민국의 나주경찰서가 북망문 쪽 성터에 올라앉기는 했지만, 나머지는 한뼘 땅조차 없는 이들이 점거했다. 이끼가 품석을 덮듯이 민중은 그렇게 읍성을 점령했다. 그나마 옛 모습이 남은 곳은 농민군이 타고 넘으려 했다가 실패한 서성문 쪽이니, 이 또한 역사의 아이러니다.

이제 그곳엔 단 한가구만 남았다. 빼곡했던 집들이 성벽 복원 결정에 따라 모두 철거되고, 3대째 살아온 종만씨 집만 철거를 거부하고 있다. 종만씨 집 바람벽엔 월정봉을 향한 들창이 있다. 120년 전 월정봉에서 흰 구름처럼 쏟아져 내려온 농민군을 향해 포를 쏘아댄 포루 같다.

상현의 반달이 월정봉에 걸렸다. 산기슭에 남아 있는 잔설이 달빛을 받아, 흰옷의 사람들 같다.

성터 마을 고샅이 달빛에 환하다.

“…어제도 가고 오늘도 갈/ 나의 길 새로운 길// 민들레가 피고 까치가 날고/ 아가씨가 지나고 바람이 일고// 나의 길은 언제나 새로운 길// …내를 건너서 숲으로/ 고개를 넘어서 마을로”(윤동주의 ‘새로운 길’)

오래된 그러나 여전히 새로운, 억센 삶의 길.

곽병찬 대기자 chankb@hani.co.kr

'역사, 인물 관련' 카테고리의 다른 글

| 학봉 종택 인향만리(人香萬里) (0) | 2015.06.17 |

|---|---|

| 목민관 황준량의 눈물어린 상소문 (0) | 2015.05.08 |

| 영의정 다섯 번이나 지냈는데 비새는 초가에 살아? (0) | 2014.09.30 |

| '동방 5현'과 '동국 18현' (0) | 2014.03.18 |

| 종로 보신각종 함부로 울렸다간... 사형? 왕의 지배에 도전한 보신각 침입자들 (0) | 2014.01.01 |