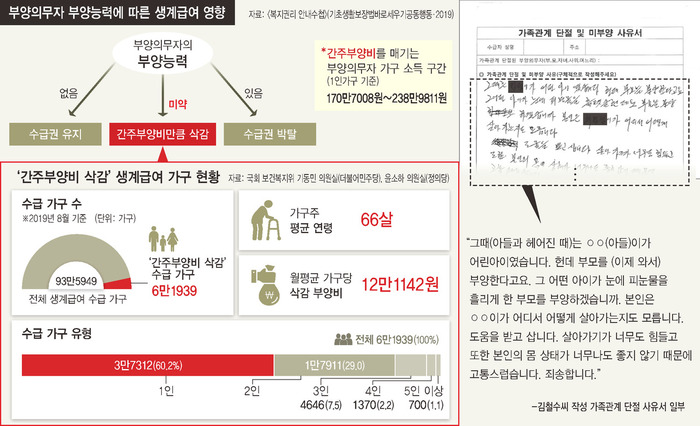

기초수급을 받을 정도로 생활이 어려운데도, 부양의무자로부터 부양비를 받는 것으로 ‘간주’돼, 생계급여를 삭감당하는 이들이 6만2천가구에 달한다고 <한겨레>가 4일 보도했다. 그중에서도 절반 이상이 65살 이상 노인 빈곤층이었고, 월평균 삭감액은 12만여원이라고 한다.

그동안에도 ‘줬다 뺏는’ 정책이나 복지 사각지대에 대한 문제제기는 많았지만, 지난달 ‘강서구 세 모자 죽음’처럼 사건으로 드러날 때 반짝 관심을 받는 것 외엔 구체적 통계조차 파악되지 않았다.

실제 상당수가 노인 빈곤층이라는 현황이 드러난 만큼, 도입 때부터 수급권 침해라는 비판을 받아온 간주부양비 제도에 대한 근본적 검토를 할 때가 됐다.

현재 생계급여는 가구의 소득인정액이 ‘기준 중위소득’의 30% 이하일 때 지급되는데, ‘보충성의 원리’를 원칙 삼아 소득평가액과 재산의 소득환산액을 빼고 지급된다.

사실 이 기준도 현실과 맞지 않는 낡은 기준이라는 비판이 큰데, 실제 부양비를 받는지 확인도 않은 채 자녀 등이 일정 소득 이상이라는 이유로 돈을 깎는 건 너무 가혹한 일이다.

간주부양비 제도로 삭감당한 이들의 60%가 1인가구라는 이번 조사가 뒷받침하듯, 이들은 자식이 있어도 어디서 무얼 하는지 알 수 없을 정도로 가족관계가 완전히 해체돼 고립되어 사는 경우가 많기 때문에 더욱 그렇다.

기동민 더불어민주당 의원실에 따르면 간주부양비 제도를 완전히 없애는 데 필요한 추가 예산은 연 553억원 정도라고 한다. 오이시디(OECD) 최고 수준의 노인빈곤 문제를 완화하기 위해 충분히 감내할 만한 규모 아닌가.

근본적으론 부양의무제 자체를 없애는 게 바람직한 방향임은 두말할 나위 없다.

정부는 내년부터 중증장애인이 포함된 가구에 대해 대부분 부양의무자 기준을 없애기로 하는 등 단계적 폐지를 추진 중인데, 그 시기를 획기적으로 앞당기는 데 좀더 적극적으로 나서야 한다.

지난주 대통령 직속 정책기획위원회 보고서에서, 근로장려금 지급이나 아동수당 지급 같은 정책과 견줘서도 기초생활보장제도의 부양의무자 기준 폐지가 예산 투입 대비 소득불평등 개선 효과가 가장 크다고 분석된 점에도 주목할 필요가 있다.

정부는 부양의무자 기준 완전폐지 전까지 우선적으로 간주부양비에 대해 유예나 중단을 적극 검토해보기 바란다.

[ 2019. 10. 5 한겨레 사설 ]