|

|

민주사회를 위한 변호사 모임의 이광철 사무차장(맨 왼쪽)이 14일 오전 청와대와 가까운 서울 종로구 청운동 동사무소 앞에서 참여연대 회원들과 함께 기자회견을 열고 민간인 사찰과 관련한 청와대의 증거 은폐에 대한 진실규명과 재수사를 촉구하고 있다. 김봉규 기자 bong9@hani.co.kr |

장진수 추가폭로로 본 ‘민간인 사찰’ 배후

매달 특수활동비 빼서 청와대 비서관실에 전달

‘하드 삭제’ 입막음 돈 준 장본인은 이영호 전 비서관

“비밀리에 활동하려 직제도 총리실로 위장했을 것”

14일 장진수 전 주무관의 추가 폭로에는 돈뭉치 얘기가 두 번 등장한다.

하나는 장 전 주무관에게 이 전 비서관 쪽에서 입막음용으로 건넸다는 2천만원이고, 다른 하나는 매달 청와대 고용노사비서관실 간부들에게 전달했다는 공직윤리지원관실의 특수활동비 280만원이다.

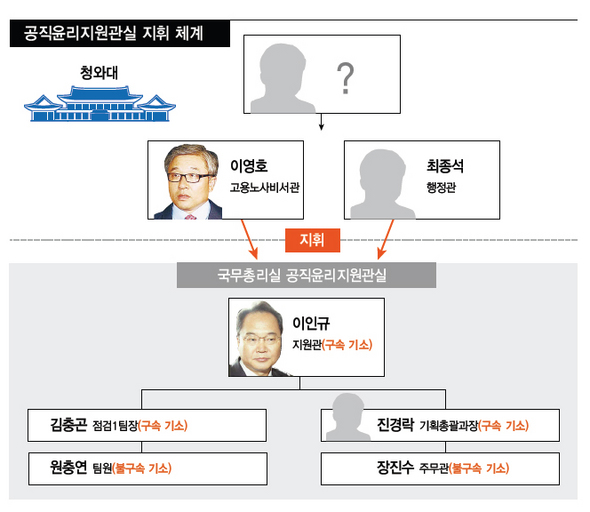

공직윤리지원관실이 청와대의 지시에 따라 움직이는 ‘비선조직’이었음을 보여주는 정황들이다.

장 전 주무관은 공직윤리지원관실의 한 달 특수활동비 400만원을 이인규 지원관과 진경락 총괄기획과장이 200만원씩 수령한 것으로 처리하고, 그중 이영호 비서관에게 200만원을 전달하는 등 매달 280만원을 청와대 고용노사비서관실에 지원했다고 밝혔다.

이는 전임자인 김아무개 주무관의 업무 인계사항이었다고 한다.

장 전 주무관이 그곳에 가기 전부터 그렇게 해왔던 것인데, 그는 ‘지원관실 예산을 고용노사비서관실로 돌리라는 게 이상하지 않았느냐’는 질문에 “공무원이 하라면 하는 거지, (옳고 그름을) 판단할 건 아니었다. 그리고 지원관실은 이미 청와대 고용노사비서관실의 지시를 받고 있었다”고 설명했다.

민간인 불법 사찰 사건이 터지자, 자신을 ‘현금’으로 회유하려 든 사람도 이영호 비서관이었다고 장 전 주무관은 주장했다.

항소심 재판에서 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받고 난 뒤인 지난해 5월 중순, 자신의 상급자이자 증거인멸의 주범으로 기소된 진경락 전 총괄기획과장이 “이영호 비서관께서 어렵게 마련한 것”이라며 2천만원을 건네려 했다는 것이다.

일단 이를 거절하자, 3개월 뒤 장 전 주무관의 전임자인 김 주무관이 소개한 이아무개 공인노무사가 자신을 찾아왔다고 한다. 장 전 주무관은 이 노무사가 “이영호 비서관이 마련한 돈”이라며 2천만원을 자신에게 건넸다고 말했다.

이 비서관 쪽의 금품 전달 시도는 그 전에도 있었다. 이 비서관의 직속부하인 최종석 행정관은 2010년 10월18일에도 장 전 주무관에게 “극단적인 이야기는 하지 말라. 캐시(현금)를 달라고 하면 내가 그것도 방법을 찾아주겠다”고 회유한 적이 있다.

|

장 전 주무관의 이런 주장이 모두 사실이라면, 이 전 비서관은 평상시에 공직윤리지원관실에서 활동비를 받아 썼고, 증거인멸 사건이 터진 뒤에는 뒷수습을 위해 장 전 주무관에게 거꾸로 돈을 건넸다. 예산 관련성으로만 봐도 공직윤리지원관실이 사실상 청와대 고용노사비서관실 소속이었음을 알 수 있는 대목이다.

미국산 쇠고기 수입에 반대하는 ‘촛불집회’에 놀란 이명박 정권의 청와대가 공직윤리지원관실이라는 비선 조직을 국무총리실에 만들어놓고 민간 부문 사찰에 열을 올렸다는 추정을 뒷받침하는 정황이기도 하다.

검찰의 한 간부는 “공직윤리지원관실은 감찰 기관이라 특수활동비가 나오고 청와대 고용노사비서관실은 그런 게 없는 곳이어서 공직윤리지원관실의 특수활동비를 고용노사비서관실로 돌려서 사용한 것으로 보인다”며 “청와대 고용노사비서관실과 공직윤리지원관실이 예산을 돌려쓸 정도로 조직적·업무적 관계가 있다는 방증”이라고 말했다.

사정당국 관계자는 “공직윤리지원관실이 청와대의 명을 받아 움직였던 사찰 조직이 맞는 것 같다”며 “비밀리에 움직이기 위해 직제도 시선을 덜 받는 국무총리실로 빼놓아 위장을 했을 것”이라고 말했다.

청와대가 이 조직을 움직였다는 정황이 뚜렷해진 만큼, 이 전 비서관을 통해 공직윤리지원관실을 움직이고 사찰 업무를 보고받은 ‘윗선’이 누구인지는 검찰의 재수사를 통해 밝혀져야 할 것으로 보인다.

김태규 기자 dokbul@hani.co.kr