하미 마을의 김 상사

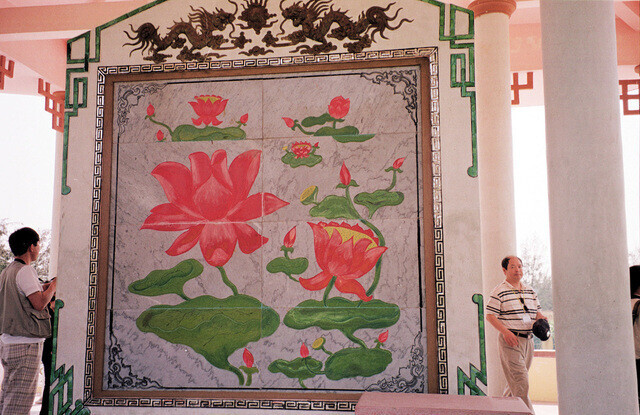

* 베트남 중부 꽝남성 하미 마을에 있는 위령비 뒤쪽 모습. 한국군에 의한 민간인 학살을 다룬 비문 위에 연꽃 문양 대리석이 덮여 있다. <한겨레> 자료사진

1968년 2월 베트남 꽝남성 하미 마을.

6살 응우옌티본은 어머니, 언니, 오빠, 여동생과 아침을 먹고 있었다. 얼룩무늬 군복 군인들이 나타나 주민들을 끌어모았다. 그리고 갑자기 총을 쏘았다.

그 순간 어머니는 딸을, 언니는 막내를 끌어안았다. 어머니와 언니가 총을 맞고 엎어졌다. 3살 막내가 놀라 울었다. 그 울음소리로 수류탄이 날아왔다. 머리가 깨진 응우옌티본은 병원에서 깨어났다. 어머니, 언니, 오빠, 막내는 숨졌다.

3살 당티카는 그때를 기억 못 한다. 총에 맞아 쓰러진 할머니가 손녀를 잡아당겨 품속에 끌어안고 숨져갔다. 그날 할머니, 엄마, 언니 2명, 동생 2명이 숨졌다.

11살 응우옌티탄은 군인들이 방공호로 들어가라고 해 어른들을 따라 들어갔다. 그러자 방공호 속으로 수류탄이 날아왔다. 폭발 뒤 연기와 핏물로 뒤덮였다. 왼쪽 귀가 먹었고, 허리에 파편이 박혔다. 어머니와 8살 동생은 숨졌다.

그날 하미 마을에서 135명이 사살됐다. 59명이 10살도 안 된 아이들이었다. 주민들은 한국군이라고 말한다. 평소 초콜릿, 과자 등을 줘 마을 주민들과 사이도 좋았다고 한다. 갑자기 돌변한 이유를 그때도, 지금도 알지 못한다. 베트콩 피해를 입은 군인들이 주민들을 의심했을 가능성이 있다.

한국은 4·3, 5·18, 그리고 일제강점기 위안부·강제징용에 이르기까지 수많은 학살과 고난을 겪은 나라다. 이젠 우리의 지난 잘못도 직시할 수 있어야 한다. 우리는 일본과는 달라야 한다. 괜스레 다시 들쑤시는 게 아니다. 지금도 우크라이나에서, 앞으로 어딘가에서 전쟁은 일어난다. 전쟁이 일어나도 하미 마을의 일이 일어나선 안 된다. 오늘 하미를 향한 애씀이 내일 하미를 막을 것이다.

50년이 지났다. 영문도 모르고 엄마와 언니·동생을 잃고 지난날들을 살아낸 아이들은 이제 나이 60을 넘었다.

그때 아이들이 2022년 4월 진실·화해를 위한 과거사정리위원회에 진상조사를 요구하는 신청서를 냈다.

1년을 묵힌 진실화해위는 24일 ‘각하’ 결정을 내렸다. ‘사건과 피해 개연성, 국가 책임 부분도 인정될 가능성이 있다고 보나, 진실화해위 조사 대상 범위에 해당되지 않는다’가 이유다.

여야 추천 몫 전원위원들이 3 대 3으로 나뉘어져 윤석열 대통령이 지명한 김광동 위원장이 사실상의 캐스팅 보트를 쥔 형국이어서, 애초 큰 기대를 하기 어려웠다.

하지만 지난 2월 퐁니·퐁녓 마을이 한국 정부를 상대로 한 국가배상소송에서 승소하자, 피해자들은 실낱같은 희망을 품기도 했었다.

그러나 진실화해위는 결국 회피를 택했다.

형식적으로야 피해자들이 재심을 신청할 수도 있고, 퐁니·퐁녓 마을처럼 법원에 호소할 수도 있겠지만, 그날의 진실이 언제 제대로 규명될 수 있을지 막막하다.

어릴 적 부모님 방 전축 앞에 붙어 앉아 엘피(LP)판에 턴테이블 바늘을 올리며 놀았다. 그중 머리에 두건을 쓴 김추자 노래 목록에 ‘월남에서 돌아온 김 상사’(1969)가 있었다.

‘의젓하게 훈장 달고 돌아온 김 상사, 우리 아들 왔다고 춤추는 어머니, 온 동네 잔치하네’.

노래가 나오기 1년 전, 어린 꼬마가 노래를 따라 부르기 몇년 전 월남 동네에선 장례가 열렸다.

한국은 4·3, 5·18, 그리고 위안부·강제징용에 이르기까지 수많은 학살과 고난을 겪은 나라다. 이젠 우리의 지난 잘못도 직시할 수 있어야 한다. 일본과는 달라야 한다.

괜스레 다시 들쑤시자는 게 아니다. 지금도 우크라이나에서, 앞으로 어딘가에서 전쟁은 일어난다. 전쟁이 일어나도 하미 마을이 재현돼선 안 된다. 오늘 하미를 향한 애씀이 내일 하미를 막을 것이다. 그래서 오늘 진실화해위의 결론이 끝이 되어선 안 된다.

하미 마을은 한국인들이 많이 찾는 관광지 다낭에서 차로 20분 거리다. 마을에는 희생자들의 이름이 적힌 위령비가 있다. 2001년 월남참전전우복지회가 2만5천달러를 지원해 준공했다.

원래 비문에는 그날 참상을 적은 시가 있었다. 한국군을 학살자로 표현한다는 이유로 갈등을 빚다, 연꽃무늬 그림으로 덮였다. 연꽃무늬 대리석 아래 가려진 하미 마을의 진실을, 진실화해위는 오늘 그대로 두라는 결정을 내렸다.

햇빛으로 나올 날이 언제쯤일까.

가려진 비문 일부다.

“락롱꾸언과 어우꺼의 자손들이 호아인선 산맥을 넘어 500년 전 이곳에 나라를 세웠다. 본디 어질고 선한 그들은 아이를 낳아 키우며 쟁기질과 괭이질로 땅을 일구고 채소를 가꾸고 물고기를 잡으며 살아갔다.

(…)

1968년 이른 봄, 병사들이 몰려와 주민들을 모아놓고 학살했다. 30가구, 135명 시체가 산산조각 흩어지고 마을은 붉은 피로 물들었다. 모래와 뼈가 뒤섞이고 불타는 집 기둥에 시신이 엉겨붙고 개미들이 불에 탄 살점에 몰려들었다. 집 문턱에는 늙은 어머니와 병든 아버지들이 떼로 쓰러져 있었다. 허둥지둥 시체를 쌓아 올리는데 탄환이 관통하지 않은 시신이 없었다. 시체에는 마른 피가 고여 있고 아기들은 어머니 배에 기어올라 차갑게 시든 젖을 찾았다. 입과 턱이 날아간 아이는 목이 말라도 물을 마실 수 없었다.

(…)

우리에게 슬픔을 안긴 한국 사람들이 찾아와 사과를 하였다. 용서를 바탕으로 비석을 세우니 인의로써 고향의 발전과 협력의 길을 열어갈 것이다. 한 줄기 향이 피어올라 하늘에 퍼지니 저세상에서는 안식을 누리소서.”

'시사, 상식' 카테고리의 다른 글

| 미국서 실패한 소형모듈원전, 한국선 과대광고…울진군 추진 말아야 (0) | 2023.05.25 |

|---|---|

| 그럼에도 모일 자유가 중요한 이유 (0) | 2023.05.25 |

| 한-미 간 역설적 가치동맹과 그 비용 (0) | 2023.05.25 |

| 노동의 모욕과 존엄에 대하여 (0) | 2023.05.24 |

| 기술과 저작권 (0) | 2023.05.24 |